清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。此句出自唐代诗人杜牧之手,描绘了清明时节的凄凉景象,也寄托了人们对于逝去亲人的哀思。在这春意盎然与肃穆哀伤并存的时刻,清明节不仅是一次祭奠,更是对生命意义的深刻反思和对传统文化的传承。

一、清明时节,万物复苏,春意盎然,家家户户踏青出游,赏花观柳,以春光洗涤心灵,俗语云:“春光明媚,生机勃勃”,此乃对自然恩泽的感恩,亦是生命轮回的象征。

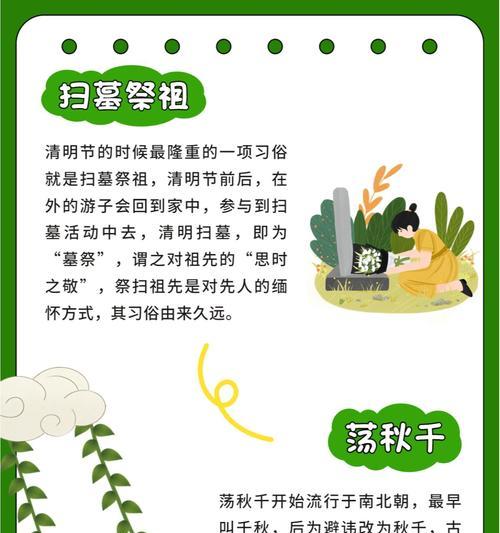

二、古往今来,清明节是中华民族祭祖扫墓的重要日子,人们纷纷前往先人长眠之地,除草培土,献上鲜花,寄托哀思,正如古人云:“饮水思源,不忘根本”,体现了中华民族敬重先辈的传统美德。

三、清明之日,家家户户折柳枝,编织柳圈,戴于头上或置于门前,以示驱邪避害,柳者,留也,留春之意,亦是留念先人之情。

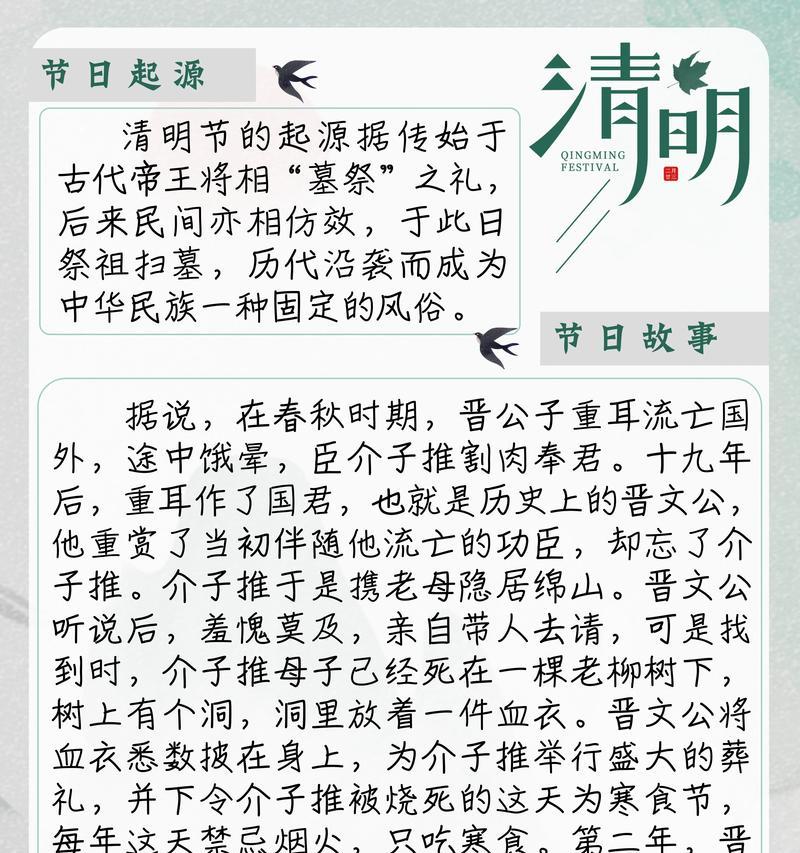

四、清明时节,寒食之风依旧,禁火三日,以示对火神的敬畏,人们食寒食,如古人云:“寒食禁火,以明敬祖之心”,反映了古人的慎终追远。

五、在饮食上,清明节有制做青团、荠菜饺子等习俗,取其春天之新鲜,食之以健脾胃,清肝明目,四字成语“春回大地”正合此意。

六、清明亦是踏青的好时节,人们结伴而行,赏花吟诗,或游园观景,尽享大自然的馈赠,有诗云:“踏遍青山人未老”,正是对这一习俗的赞美。

七、放风筝是清明节的另一大乐趣,飞高的风筝寄托着人们对先人的思念与祝福,古语有云:“风筝飞,思念飞”,将情感托于高天。

八、而在这个节气中,民间还有植树造林的传统,为子孙后代留下一片绿荫,可谓是“前人栽树,后人乘凉”。

九、清明节亦是青少年学习传统文化的好时机,无论是清明诗会,还是制作传统手工艺品,都让传统文化在新一代中得以传承。

十、在文人墨客眼中,清明节是抒发情感的绝佳时刻,他们挥毫泼墨,留下无数千古绝唱,如古诗所云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。

十一、而今,清明节亦成为弘扬孝道、传承家风的重要节日,人们在缅怀先人中学习到责任与使命,俗语说:“不孝有三,无后为大”,更是强调了传承的重要性。

清明,不仅是中国传统节日之一,更是生命教育的生动课堂。它以独特的方式,展现了中国人的生死观和宇宙观,让我们在缅怀与感恩中,感悟生命的意义,传承千年的文化精粹。