春天的脚步轻盈而至,校园里的柳枝也不知不觉地抽出了嫩绿的新芽。清明节前夕,老师在课堂上讲起传统节日的习俗,我心中暗自盘算着回家后要跟爷爷学习做青团。

放学铃声一响,我迫不及待地跑回家,推开门就问:“爷爷,清明节我们可以一起做青团吗?”爷爷笑着点头,说:“当然可以,青团可是清明时节不可或缺的传统食物。”

第二天,爷爷早早地带着我去田里采摘艾草。我们穿梭在青翠的田野间,爷爷边采边教我:“青团的灵魂在于这鲜嫩的艾草,古人云‘不时不食’,这就是春天的味道。”阳光透过树叶的缝隙,洒在爷爷的脸上,那笑容里藏着深深的满足。

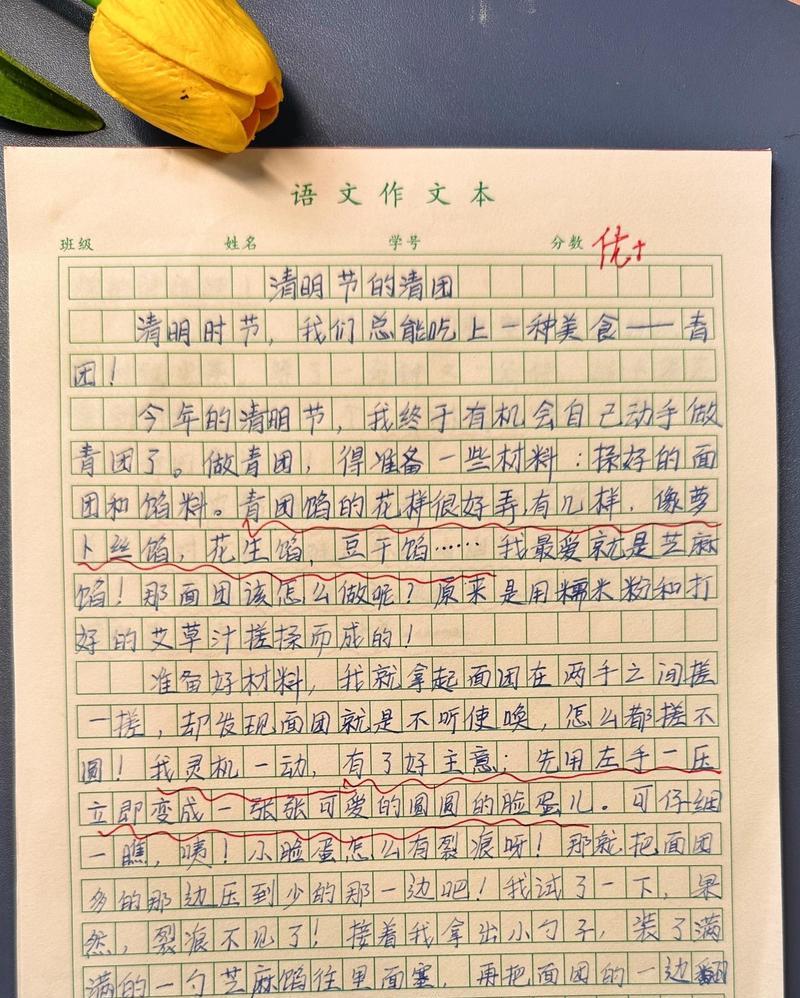

回到家中,爷爷开始忙碌起来,将艾草洗净、焯水、捣碎,再和糯米粉揉成团。我模仿着爷爷的动作,却发现自己的青团总是不如爷爷做的那么光滑细腻。爷爷见状,便说:“做青团如同读书,需要耐心和细心,‘玉不琢,不成器’。”

晚饭后,爷爷开始教授我包青团的技巧。他将青团皮摊开,放入馅料,双手灵巧地捏合,一个完美的青团就成型了。我按照爷爷的方法尝试,虽然手忙脚乱,但终于做出了第一个自己的青团。爷爷看着我,眼中满是鼓励:“你看,你的青团虽然不够完美,但这是你亲手做的,‘一分耕耘,一分收获’。”

第二天,我们把做好的青团带到学校,与同学们分享。我边分发青团边讲解它的来历和制作过程,同学们听得津津有味。小华咬了一口青团,眼睛一亮:“哇,这味道真好!就像春天一样清新。”我笑着说:“这可是爷爷教我做的,艾草是亲手摘的,每一步都不容易。”

课间休息时,小明跑过来问我:“你家的青团有什么特别的地方吗?”我告诉他:“爷爷说,做青团不只是做食物,更是一种传承,‘非淡泊无以明志,非宁静无以致远’。”小明若有所思地点了点头。

清明节那天,我跟着爷爷去祭扫祖先。在祖坟前,爷爷轻声念叨:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”我默默地听着,心中涌起一股对先人的敬意。回到家,爷爷把剩下的青团放在窗台上,说:“这是我们对先人的纪念,也是对生活的感恩。”

晚上,我躺在床上,思绪万千。青团不仅仅是清明节的一道美食,它更承载着家的味道,文化的传承。爷爷的话在我耳边回响:“青团就像我们的生活,需要用心去揉合每一份情感,才能品出真正的味道。”

我闭上眼睛,心中充满了对未来的期待,对传统的敬畏,对家人的感激。青团的味道,就是清明的味道,是温暖的,是传承的,是春天的。